"나 IQ 140이야", "나는 온라인에서 테스트했는데 150 나오던데?"

인터넷에서 자주 볼 수 있는 말이죠. 한국에서는 특히 IQ 점수에 대한 관심이 매우 높습니다.

IQ가 높으면 곧 천재, 낮으면 무능이라는 편견이 아직도 사회에 남아 있기 때문입니다.

하지만 IQ 테스트, 과연 믿을 만한 걸까요? 그리고 우리가 알고 있는 IQ 점수는 과연 정확한 의미를 가지고 있을까요?

이런 이야기의 상당수는 잘못된 테스트 결과나 IQ에 대한 오해에서 비롯된 것일 수 있습니다.

정작 심리학 전문가들이 보기엔 절반은 허상일 가능성이 크죠.

그렇다면 우리는 IQ 점수를 어떻게 바라봐야 할까요?

그리고 왜 ‘가짜 천재’가 양산되고 있을까요?

오늘은 IQ 테스트의 숨겨진 진실과 심리학적 오해에 대해 이야기해보려 합니다.

목차

1. IQ 테스트란 무엇인가?

2. IQ 점수와 천재성: 멘사 기준은?

3. 한국에 만연한 잘못된 IQ 테스트

4. IQ에 대한 심리학적 오해

5. IQ가 전부가 아니다: 현대 심리학의 관점

1. IQ 테스트란 무엇인가?

IQ(Intelligence Quotient, 지능지수)는 인간의 지능을 수치화하여 객관적으로 측정하기 위해 고안된 심리학적 지표이다.

‘지능’이라는 개념은 심리학에서 상황 적응력, 문제 해결력, 추론 능력, 기억력, 언어 이해력 등 다양한 인지 능력을 포괄하는 것으로 정의되며, IQ 테스트는 이러한 복합적인 인지적 요소를 수치화하여 상대적인 위치를 판단하는 도구로 활용된다.

IQ 테스트의 역사적 배경

IQ 테스트의 시초는 1905년 프랑스 심리학자 알프레드 비네(Alfred Binet)와 테오도르 시몽(Théodore Simon)에 의해 개발된 비네-시몽 검사(Binet-Simon Scale)로 거슬러 올라간다.

이 검사는 학습이 느린 아동을 조기 선별하기 위한 목적으로 설계되었으며, "정신연령"이라는 개념을 도입하여 당시 아동 발달 연구에서 큰 영향을 미쳤다.

비네는 본인의 검사에 대해 "지능은 다양한 환경적 요소의 영향을 받으며, 고정된 지표로 사람을 평가해서는 안 된다"고 명확히 밝혔으나, 이후 IQ가 개인의 능력을 단일 수치로 판별하는 도구처럼 과도하게 사용되기 시작했다.

1920년대 미국에서 루이스 터먼(Lewis Terman)이 비네 검사를 발전시켜 스탠퍼드-비네 검사(Stanford-Binet Test)를 만들면서 IQ라는 개념이 본격적으로 대중화되었다.

이후 IQ는 군 입대, 학교 배치, 직업적 적성 검사 등 다양한 사회 제도에서 활용되기 시작했다.

IQ 점수의 계산 구조

초기 IQ 점수는

IQ = (정신연령 ÷ 생활연령) × 100

의 공식을 따랐으나, 현대 IQ 테스트는 정규분포를 기반으로 한 상대평가 방식을 사용한다.

일반적으로 평균은 100, 표준편차는 15로 설정하며, IQ 85~115 구간에 전체 인구의 약 68%가 포함되도록 설계되어 있다.

즉, 100점은 평균적인 지능 수준을 의미할 뿐 절대적인 지적 우월성을 나타내는 지표가 아니다.

심리학적 지능 이론의 발전

IQ 테스트는 지능의 일부를 측정하는 도구이지만, 심리학계에서는 "지능은 단일 지표로 환원될 수 없다"는 주장을 꾸준히 제기해왔다.

- 찰스 스피어만(Charles Spearman)의 g요인 이론: 지능의 핵심은 ‘일반지능(g factor)’이라는 하나의 요인으로 수렴된다고 주장. 이는 대부분의 IQ 테스트에서 기반으로 삼는 모델.

- L.L. 써스톤(Louis L. Thurstone)의 다요인 이론: 지능은 언어 이해력, 수리 능력, 공간 지각력 등 복수의 독립적인 능력으로 구성되어 있다고 주장.

- 하워드 가드너(Howard Gardner)의 다중지능 이론: 전통적인 IQ 테스트가 간과하는 음악, 신체운동, 대인관계, 자연탐구 등의 다양한 지능을 제시.

- 로버트 스턴버그(Robert Sternberg)의 삼원지능 이론: 분석적 지능, 창의적 지능, 실제적 지능의 3가지 축으로 지능을 세분화.

이러한 이론들은 IQ 테스트가 인간의 인지 능력을 ‘부분적으로’만 측정하고 있다는 한계를 지적하며,

특히 현대 심리학에서는 사회적 지능, 감성지능(EQ), 창의성, 직관적 사고 같은 비인지적 요소가 삶의 질과 성취도에 큰 영향을 미친다고 강조한다.

오늘날의 공신력 있는 IQ 검사

현재 공신력 있는 IQ 검사는 다음과 같다.

- WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale, 성인용 웩슬러 지능검사)

- WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children, 아동용 웩슬러 지능검사)

- 스탠퍼드-비네 검사(5판)

이들은 언어 이해, 작업 기억, 처리 속도, 지각 추론 등 다양한 하위 지표를 포함하고 있으며, 표준화된 대규모 데이터셋을 기반으로 신뢰도와 타당도가 검증된 도구다.

반면, 온라인에서 흔히 접할 수 있는 간이 IQ 테스트는 검증된 측정 도구가 아니며, 통계적 표준화 또한 결여되어 있어 오류 가능성이 매우 높다.

2. IQ 점수와 천재성: 멘사 기준은?

IQ 점수는 오랜 시간 동안 ‘지적 능력의 절대적 지표’로 인식되어 왔다.

많은 사람들이 IQ가 높을수록 ‘천재’에 가깝다고 생각하지만, 실제로 IQ와 천재성(genius)의 관계는 심리학적으로 훨씬 복합적인 구조를 가지고 있다.

멘사의 IQ 기준

멘사(Mensa International)는 세계에서 가장 잘 알려진 고지능자 모임으로,

전 세계 인구의 상위 2%에 해당하는 사람들을 회원으로 선발한다.

멘사 가입을 위한 조건은 공신력 있는 IQ 검사에서 상위 2% 이내의 점수를 획득하는 것이다.

표준화된 검사에서는 일반적으로 IQ 130~132 이상을 상위 2%로 분류하며,

이는 WAIS-IV, 스탠퍼드-비네, 캣텔(Cattell) 등 각 검사마다 다소 차이가 존재할 수 있다.

멘사는 이러한 IQ 테스트 외에도 다양한 국가별 심리검사 기관에서 인정하는 공인된 지능검사 결과를 통해 회원을 선발한다.

IQ 140 이상은 천재인가?

심리학에서 통상적으로 IQ 140 이상은 ‘천재적 지능(giftedness)’으로 분류되곤 하지만, 이는 어디까지나 통계적 범주에 근거한 표현일 뿐, 현대 심리학에서는 천재성(genius)을 IQ 수치만으로 정의하지 않는다.

20세기 초, 심리학자 루이스 터먼(Lewis Terman)은 스탠퍼드-비네 검사를 이용한 장기 연구를 통해 IQ 140 이상인 아동들을 추적 관찰했다.

이들은 평균적으로 높은 학업 성취도와 직업적 성공을 거두었으나, 모든 고지능 아동이 ‘천재적 성취’를 이루지는 않았다는 점도 함께 밝혀졌다.

심리학에서 본 천재성

천재성은 심리학적으로 다차원적인 개념으로 간주된다.

- 인지 능력(IQ)

- 창의성(creative thinking)

- 몰입(flow) 및 심리적 회복탄력성

- 사회적 네트워크 활용 능력

- 내적 동기와 도전정신

이러한 다양한 요소들이 복합적으로 작용하여 천재적 성취를 이루는 것으로 분석된다.

예를 들어, 창의성과 문제 해결 능력, 감성지능이 높고

사회적 맥락에서의 융통성과 협력적 태도를 겸비한 사람일수록 천재성을 실제로 발현할 가능성이 높다.

한국 사회의 과도한 IQ 신화

한국에서는 IQ가 ‘개인의 우월성’을 상징하는 수치처럼 소비되는 경향이 짙다.

이는 학창 시절부터 “IQ 몇이야?”, “IQ 높으면 의대/법대 가지” 같은 표현을 자주 듣게 되는 문화적 배경에서 비롯되었다.

그러나 심리학적으로는

- IQ는 개인의 일부 능력을 보여주는 지표에 불과하며,

- 정서적 안정성, 동기부여 능력, 사회적 지능이 결여될 경우 높은 IQ가 실제 성취로 이어지지 않을 가능성도 존재한다.

실제로도 IQ 130 이상인 사람 중에서도 사회적 부적응, 우울, 불안 증상을 겪는 사례가 꾸준히 보고되고 있다.

멘사 회원 = 천재라는 오해

멘사 회원이 된다고 해서 사회적 기준의 ‘천재’로 바로 연결되는 것은 아니다.

멘사는 인지적 능력(g factor) 중심의 기준으로 회원을 선발하지만,

멘사 내부에서도 회원들은 다양한 배경과 직업, 성격 특성을 가진 사람들로 구성되어 있으며

모든 회원이 창의성, 리더십, 사회적 성공까지 보장받는 것은 아니다.

심리학자 로버트 스턴버그는 이에 대해

“IQ는 ‘잠재적 능력’일 뿐이며, 이를 실제 사회적 성공이나 개인적 성취로 전환하는 것은 별개의 문제”라고 분석한 바 있다.

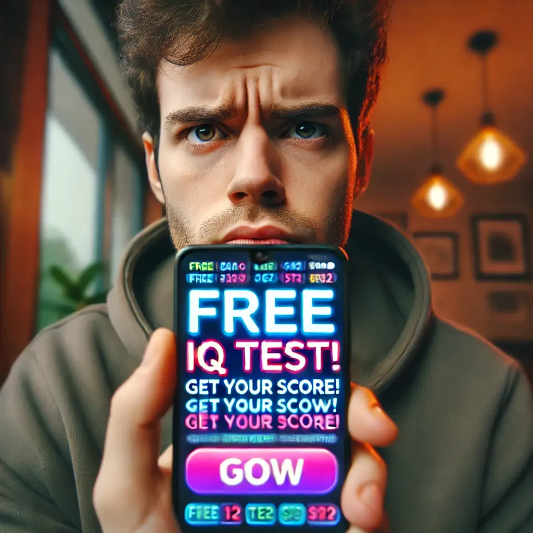

3. 한국에 만연한 잘못된 IQ 테스트

한국에서는 네이버, 카카오톡, 유튜브, 광고 등에서 '무료 IQ 테스트', '간편 IQ 검사' 같은 서비스가 넘쳐나고 있습니다.

이러한 테스트들은 대부분 심리학적 검증을 거치지 않은 단순한 퍼즐 퀴즈나 직관형 문제 풀이에 불과합니다.

그럼에도 불구하고, “나는 IQ 140 나왔다”, “140이니까 멘사급”**이라는 잘못된 인식이 널리 퍼져 있는 것이 현실입니다.

실제로 이러한 간이형 테스트는

- 문제 수도 적고

- 난이도도 과학적으로 조절되지 않았으며

- 검증된 통계모델(표준화 과정)을 거치지 않습니다.

이 때문에 실제 IQ와 무관하게 과장된 점수를 제공하는 경우가 많습니다.

4. IQ에 대한 심리학적 오해

많은 사람들이 IQ가 높으면 모든 문제를 잘 해결하고, 사회적으로도 성공할 것이라고 생각합니다.

하지만 심리학에서는 이를 단순화된 오해로 봅니다.

IQ는 문제 해결력, 논리력, 언어 능력 등 일부 지능 요소를 수치화할 뿐

감성지능(EQ), 사회적 지능, 창의성 등은 IQ로 측정할 수 없습니다.

또한, 스트레스 관리 능력, 인간관계, 리더십처럼 실제 삶에서 중요한 역량은 IQ와 별개로 작용합니다.

심지어 일부 연구에서는 IQ가 너무 높을수록 사회적 고립을 겪거나 불안장애 확률이 높다는 분석도 존재합니다.

5. IQ가 전부가 아니다: 현대 심리학의 관점

20세기 중반 이후, 심리학계에서는 IQ가 인간 능력을 모두 설명하지 못한다는 문제의식이 꾸준히 제기되어 왔다.

실제로 높은 IQ 점수가 개인의 성공, 행복, 사회적 적응을 보장하지 않는다는 사실은 다양한 연구에서 반복적으로 확인되고 있다.

지능의 다면적 접근

현대 심리학은 지능을 단순히 ‘문제 해결력’이나 ‘추론 능력’에 국한시키지 않는다.

대표적인 예로, 하워드 가드너(Howard Gardner)의 다중지능 이론은 지능을 다음과 같이 확장하여 설명한다.

- 언어지능 (Verbal-Linguistic Intelligence)

- 논리-수학지능 (Logical-Mathematical Intelligence)

- 공간지능 (Spatial Intelligence)

- 음악지능 (Musical Intelligence)

- 신체운동지능 (Bodily-Kinesthetic Intelligence)

- 대인관계지능 (Interpersonal Intelligence)

- 개인이해지능 (Intrapersonal Intelligence)

- 자연탐구지능 (Naturalistic Intelligence)

가드너는 지능이 특정 영역에 국한되지 않으며, 사람마다 특화된 지능의 영역이 다르게 발달한다고 주장했다.

이는 학교나 사회가 IQ 중심의 지능만을 평가하는 시스템에서 다양한 잠재력이 간과될 수 있다는 점을 시사한다.

감성지능(EQ)의 중요성

다니엘 골먼(Daniel Goleman)은 저서 『Emotional Intelligence』를 통해

감성지능(EQ, Emotional Intelligence Quotient)의 중요성을 강조했다.

EQ란 자신의 감정을 인식하고 조절하며, 타인의 감정을 공감하고 조율하는 능력을 의미한다.

연구에 따르면 높은 EQ를 가진 사람들은

- 대인관계가 원만하고,

- 스트레스 관리를 잘하며,

- 리더십이나 조직 적응력에서 우수한 결과를 보인다.

골먼은 "사회적 성공은 IQ보다는 EQ가 더 큰 역할을 한다"고 지적했으며, 실제로 다수의 HR 분야 연구에서도

고성과 리더들의 공통된 특성으로 높은 감성지능이 반복적으로 확인되었다.

창의성과 실천지능(Practical Intelligence)

로버트 스턴버그(Robert Sternberg)는 삼원지능 이론(Triarchic Theory of Intelligence)을 통해

지능을 분석적 지능(Analytical Intelligence), 창의적 지능(Creative Intelligence), 실천지능(Practical Intelligence)으로 나누었다.

그는 "현실 세계에서 성공적인 사람은 IQ가 높은 사람이 아니라, 실천적 문제를 유연하게 해결하는 능력을 가진 사람"이라고 강조했다.

즉, 일상적 판단력, 협상력, 대인기술 같은 요소들이 IQ보다 실제 성취에서 더 중요하게 작용할 수 있다는 것이다.

행동경제학과 비인지적 능력

행동경제학 역시 IQ 중심의 사고를 비판해왔다. 대표적으로 캐스 선스타인(Cass Sunstein)과 리처드 탈러(Richard Thaler)는 인지 편향과 감정이 실제 의사결정에서 얼마나 큰 영향을 미치는지를 설명했다.

실제 사회에서 사람들은 완전한 논리적 사고(IQ에 해당하는 능력)만으로 판단하지 않는다.

- 손실회피 성향(Loss Aversion)

- 확증편향(Confirmation Bias)

- 사회적 비교와 같은 비합리적 행동은

높은 IQ를 가진 사람들도 동일하게 경험하는 인간 본연의 심리적 메커니즘이다.

따라서 높은 IQ가 있더라도 의사결정 오류나 비합리적 행동에서 자유롭지 않다는 것이 행동경제학의 입장이다.

종합적 관점

현대 심리학은 인간의 능력을 ‘다차원적’으로 평가해야 한다는 입장에 무게를 두고 있다.

단순히 IQ 점수가 높다고 해서 개인의 성공, 행복, 사회 적응력을 예측할 수는 없다.

오히려 EQ, 창의성, 회복탄력성, 사회적 기술, 스트레스 관리 능력 등 다양한 심리적 역량이 함께 고려되어야 한다.

이는 오늘날 기업, 학교, 조직이 IQ 중심 평가에서 벗어나 다양한 심리·행동적 특성을 중요시하는 이유이기도 하다.

IQ는 인간의 인지 능력 중 일부를 측정하는 유용한 도구지만, 그 자체로 개인의 성공 가능성이나 행복감을 모두 설명할 수는 없다.

심리학에서는 지능과 비인지적 능력 간의 균형을 강조하며, 특히 다양한 상황에 적응하고, 유연하게 사고하며, 타인과 효과적으로 소통하는 역량이 현대 사회에서는 더욱 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여준다.

IQ 점수에 대해 너무 집착하기보다는, 자신의 다양한 역량(감성지능, 창의성, 사회성 등)을 함께 개발하는 것이 더 의미 있는 일입니다.

혹시라도 “나는 IQ 몇이지?” 같은 고민이 든다면 공신력 있는 기관에서 진행하는 정식 검사를 받아보는 것도 좋은 방법입니다.

무엇보다 수치보다 더 중요한 건, 자신의 삶을 어떻게 꾸려가느냐는 점을 기억해주세요.

'심리학' 카테고리의 다른 글

| 왜 우리는 숫자에 집착할까? – 심리학으로 보는 '스펙'과 자기 과시 욕구 (5) | 2025.03.23 |

|---|---|

| EQ가 IQ보다 중요할까? – 감성지능의 심리학적 분석 (1) | 2025.03.23 |

| 일과 인간관계가 달라지는 심리 기술 - 심리학 공부에서 배운 실전 팁 (0) | 2025.03.22 |

| 감정이 폭발하는 순간 - 스트레스 누적과 ‘방아쇠’ 심리학 (0) | 2025.03.22 |

| 연애 심리학으로 보는 썸 타는 사람의 행동 10가지 (1) | 2025.03.22 |